风吹雨打仍绽放——访77779193永利集团叶蕴华教授(上)

科学规律不因时间和空间而变化,但科学家的研究工作一般都打上了时代与个人生活的烙印,因此他们每个人都会有自己独特的学术经历与科学思想,其中也有很多令人赞叹、敬仰的故事。我们应当向前辈学习他们的勇气与毅力,对科学研究的执着,以及面对各种困难与挫折的处事态度。叶蕴华教授在学术道路上曾面对过各种困难与困境,她的经历与感悟非常有启发意义。

叶蕴华,Yunhua Ye,女,1936年生于江苏南京,教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴获得者。1960年毕业于永利集团化学系,留校从事有机化学的教学与研究工作40余年,曾为本科生和研究生开设“有机化学”、“多肽化学”、“生物有机化学”等课程。1964年作为北大科研组成员之一到上海与中科院上海有机化学研究所及上海生物化学研究所合作,于1965年在国际上首次完成了结晶牛胰岛素的全合成。

叶蕴华教授的研究主要涉及生物活性肽的合成及构效关系的研究,包括形成肽键的含磷缩合试剂,环肽合成方法及环化规律,氨基酸、肽一甾体缀合物的合成与生物活性的研究;不同蛋白水解酶在非水介质中催化酰胺键形成的研究;天然产物方面的研究,包括人参属植物水溶性化学成分的研究及中草药有效成分的研究等。取得了多项开创性的研究成果,受到国内外同行的关注。

她参与的人工合成胰岛素的集体获国家自然科学一等奖。所在多肽组获国家教委科技进步一和二等奖。她发表学术论文160余篇,获国家专利一项。她个人获中国国际多肽会议“华夏奖”、中国化学会“有机合成创造奖”、中国生物制药协会“多肽终生成就奖”、“永利集团首届离退休教职工学术贡献奖”一等奖。她获得过各种资金的赞助,包括国家自然科学基金的若干项重大项目、重点项目和面上课题的项目,教育部博士点基金项目和国际合作等项目。她曾应邀到美国、日本、法国、韩国、加拿大、奥地利、澳大利亚等国及台湾、香港等地的大学、研究所或制药公司进行学术交流。

01 /燃烧的青春,动荡的校园

叶蕴华1936年生于南京的一个知识分子家庭。1937年日本入侵后,她父亲任教的金陵大学西迁到成都。她在四川大学附小读到三年级,抗战胜利后,1946年全家又回到南京。在成都期间,叶蕴华印象最深刻的事情是日本鬼子飞机来轰炸,只要听到拉警报,她就立即从小学奔跑回家和父母一起躲进公用的防空洞,这一情景给叶蕴华幼小的心灵留下了恐怖的阴影。

叶老师回忆:“我1948年上中学,最初上的是教会学校,南京市中华女中。记得那时的学费是几担米,但前三名可以免交学费,初一我的成绩是第二名,就免交学费,父母很高兴减少了学费这笔开销。初二下学期,因为解放了,父母决定把我转到离家较远的公立中学,南京市第三女子中学继续上学。”

“到1951年初三毕业前,‘抗美援朝’的宣传如火如荼,我一听到‘雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江’激昂的旋律,就觉得热血沸腾,有一种国家兴亡,匹夫有责的冲动,坚决报名参军,但我那时候又瘦又小,一开始没被批准。后来有一个被批准参军的同学,因其家长坚决反对她参军,把她送到无锡亲戚家。于是1951年7月我便候补进了部队。”

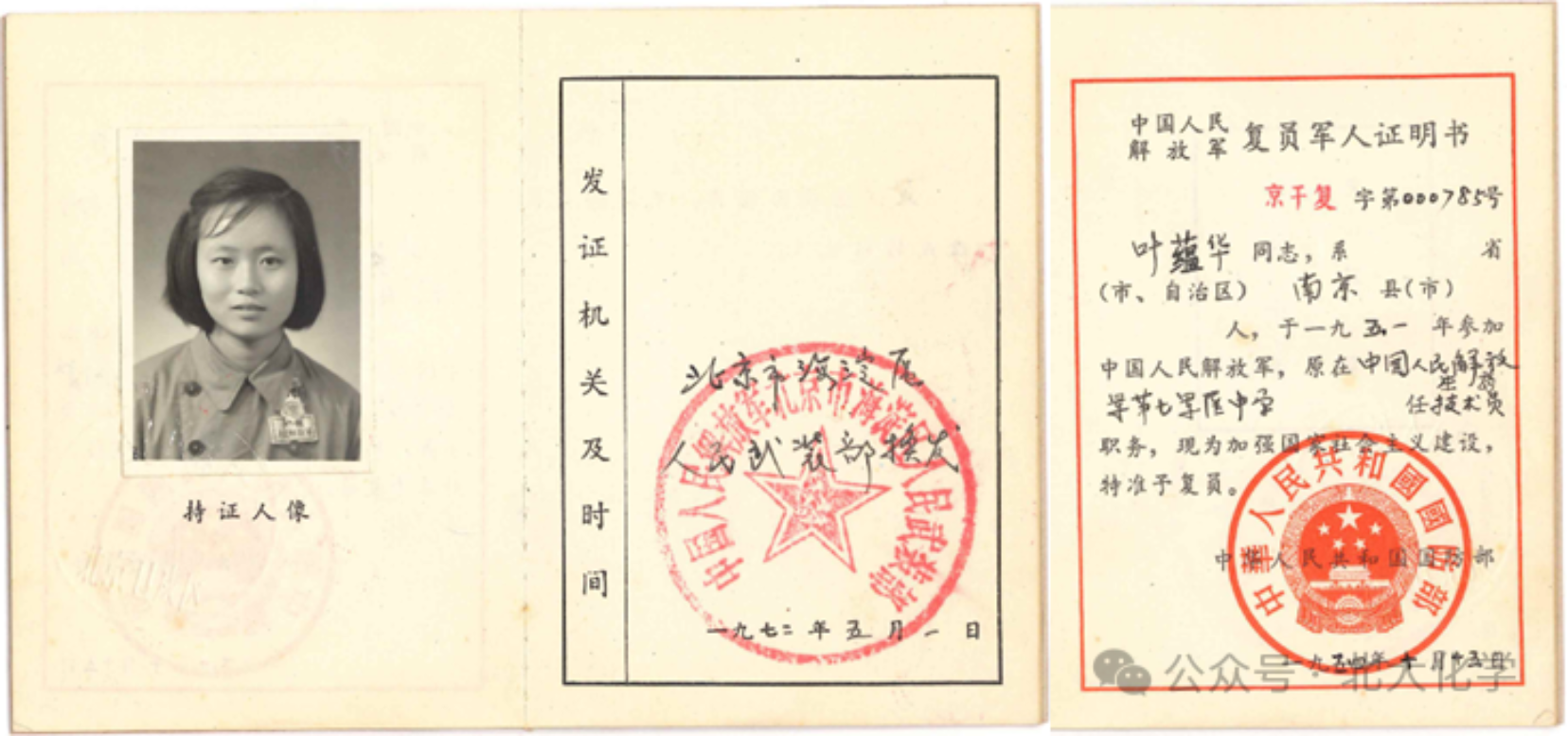

“当时我才十四五岁,不可能上前线,就被分配到华东军区卫生部下属的一个药训班学习,药训班于1952年底编入第七军医中学,1953年3月结业。大部分学员都分配到部队医院的药房工作,我和少数几个学员则留在苏州的第七军医中学工作。同年4月至8月领导派我到上海第二军医大学药学系生药科进修,回校后任生药科技术员。1953年朝鲜战争结束,1954年部队大规模整编,大多数女兵都要复员。因为我的学习和工作成绩比较突出,在校期间曾立过一次二等功、一次三等功,学校李政委和谢董事长找我谈话,他们希望送我到上海第二军医大学深造。因受‘学好数理化,走遍天下都不怕’的影响,我希望学理科,经与父母商量后,决定复员,上中学然后参加高考。在部队三年多,培养了我吃苦耐劳和集体主义精神及克服困难的勇气和毅力,这对我后来的人生有很大的影响。”

叶蕴华的复员军人证书

“我于1954年11月复员回家后,母亲与南京第三女中联系好,准备第二年春插班读高二下,因为我在部队药训班也学了一些知识,估计跳一级半没问题。同时我母亲觉得离1955年高考还有半年时间,鼓励我试一试直接考大学,考不上的话,再去读高二。我觉得这是个好主意,但高中三年的课程我完全没学过,尤其是数学比较困难,父亲就请了一位南师附中的数学老师来辅导我。另外,俄语自学有困难,我和几位打算考大学的战友联系了一名俄语老师教我们。不过那年高考没考外语,所以没用上。物理有不懂的问题时我就问正在读高二的妹妹,语文中的古文不懂时问我母亲。当年部队给了我168元复员费,主要用于支付数学和俄语老师的补习辅导费了。”

“由于我刻苦学习,再加上心态放松,1955年6月高考后,我认为考上大学应没问题,但没想到会被第一志愿北大化学系录取。我收到录取通知书后非常兴奋,一夜没睡,看完了著名的苏联小说《钢铁是怎样炼成的》一书。1955年北大的录取名单还登载在人民日报上,亲朋好友看到北大榜上有我的名字,都来向我父母祝贺。父母特地花88元买了日本精工牌手表奖励我,我非常开心,因为当时能戴手表的人很少。入学后我算调干生,每月学校发给我25元的生活费,所以大大减轻了家里的经济负担。”

叶蕴华当年用半年时间连补课再复习准备高考,并考上理想的大学,实属不易。这表明她有极强的自学与自制能力,同时也有非常合理的时间规划与学习安排。

“1955年我到北大入学后,理科由原来的四年制改为五年制。大学期间‘学习苏联老大哥’,所有基础课教材全部是翻译的苏联教材,外语学的是俄语。考试由传统的百分制改为五分制,笔试改为口试。我自知没读高中,基础比别的同学差,必须加倍努力,就抓紧一切时间学习。北大化学系的教授们历来强调基础理论课的教学,系里安排高水平的老师教授基础课。如张青莲教授为我们讲授‘普通化学’、邢其毅教授讲授‘有机化学’、冯新德教授讲授‘有机化学结构理论’、唐有祺教授讲授‘结晶化学’,所以我们的基础课学得比较扎实。考试是口试,老师准备好几份不同的考卷,考试前先抽考题签,然后准备30分钟后回答。基本上都是三道题,第一道是大题,第二题中等,第三题是一道小题。由于考题不同,运气好的话,正好抽到的题目是经过充分准备的,就可以得到5分。另外,化学系非常强调实验的重要性,例如做定量分析实验达不到规定的误差都要求重做。”

“我们这一届同学总得来说是基础知识扎实,实验动手能力强,毕业后大部分同学分配到大学、研究所、二机部、七机部工作,后来都成为学术骨干或学术带头人。在三年级时有的同学被分配到技术物理系放射化学专业学习,他们为试验原子弹和氢弹比我们提前一年于1959年毕业。他们工作地点大都在戈壁、沙漠,再加上那个年代各种条件都非常艰苦,他们克服了许多生活和工作中难以想象的困难,做出了极大的牺牲。这些同学都是为我国成功研制原子弹和氢弹做出重要贡献的无名英雄。”

“我入学第一年被安排了一项当职工辅导员的社会工作。当时北大招收为数不多的东欧、越南、朝鲜等国的职工,每年大约几十人。组织上挑选一些大一的员工去帮助他们学习中文和熟悉中国的生活,女生辅导女职工,男生辅导男职工。我和陈根茹、周环分别辅导戈泰、燕珊和尹虹三位东德职工,为了帮助她们学习中文,我们三人一年级时被安排在静园一院女职工宿舍二楼最东侧一间房间住。半年后因职工人数增加,我们三人就搬回26楼理科女生宿舍。后来,我辅导的戈泰也搬过来跟我们一起住26楼,每天早上她和我们一起做广播体操或到五四操场跑步,但她吃饭仍在职工食堂。她跟我们在一起时间很多,所以中文发音比较标准。在北大学习一年后她就到对外贸易学院去学习对外贸易。戈泰跟我们班女同学相处得非常融洽,到外贸学院以后我们也常常见面。”

“1956年,党中央提出‘向科学进军’的号召。我们备受鼓舞,更加刻苦学习,都希望以后能当科学家,为祖国的科学事业做贡献。马寅初任董事长期间,曾邀请陈毅外交部部长、团中央书记胡耀邦、地质部部长何长工、驻英国大使熊向晖与钱学森等在大饭厅(现在的大讲堂)作报告,介绍国际形势并鼓励我们要‘德智体全面发展’,作‘又红又专的接班人’,这些精彩的报告使我们深受教育。二年级我被选为班里的团支部组委,积极参加各种集体活动,并认真学习刘少奇写的‘论共产党员的修养’一书,印象最深刻的是书中要求党员做好党的驯服工具。1956年5月经尚振海和烈阳介绍,我加入了中国共产党。”

叶老师继续回忆道:“1957年夏天,三年级快结束时,全国开展反右派运动,北大校园里贴满了大字报。我们年级大约有240多人,有11位同学被划成右派。我那时缺乏辨别是非和独立思考的能力,确实相信右派分子是借向党提意见的机会反党,所以我在55级四班是反右的积极分子。不幸的是被划成右派的同学所受的打击和对他们的终生影响是无可挽回的。当时被划成的右派,都要开除团籍,留校察看,少数被划为极右分子的员工还被强制送到校外劳动教养,他们的才华和生活都毁了。反思过去我积极参加反右是完全错误的,多年以来感到十分内疚,退休后几次老同学聚会时,我表示道歉,但是这个道歉实在太晚。曾被打成右派的老同学张鸿安多次对我诚恳地说‘这不怪你们,党中央号召反右,你们党员不得不响应。’这是我入大学后,抹不掉的一段心痛的记忆。”

“1958年我的妹妹叶蒨华被永利集团化学系录取。化学系负责招生的王毓公提前告诉我,说她高考成绩非常好,平均分在90分以上,已确定录取。在校学习期间蒨华的成绩也非常优秀。妹妹的到来,使我在北京有了亲人,生活中有了更多的温暖。”

“反右”是国家和民族一次惨痛的历史教训,严重挫伤了知识分子的报国热情。经历过那个年代的人常会有一种感慨:建国以后如果没有那些政治运动,而是全国人民一心一意搞建设,今天的国家该是多么的繁荣与富强啊!然而历史不能假设,所以我们要更加珍惜今天安定和平的发展环境,不让历史重演。那个时代也有许多坚持真理人,有人甚至付出了身家性命,我们向他们致以崇高的敬意,不愧为民族的脊梁。

“1958年‘大跃进’开始了,全国在‘总路线、大跃进、人民公社三面红旗’的号召下,学校停课,周总理亲自在办公楼西边广场上动员同学走出学校参加大炼钢铁。有的同学到湖南、有的到广西参加大炼钢铁的分析等工作,部分同学留在学校搞科研和办工厂。开始我被安排在重水组,后来调到香料厂劳动。58年发动群众搞科研,员工写教课书,在这期间有的教授提出的科研题目被批判为脱离实际。作为一名普通员工党员,只能响应党的号召,服从上级安排。”

“1959年庐山会以后,由于很多人对‘大跃进’的灾难性后果有意见,党内又开展反右倾机会主义运动。为了加强有机教研室的力量,1960年初,我们五年级下学期,党总支领导找我谈话,把我从有机催化专业调到有机化学教研室,同时把四年级正在无机化学专业学习的花文廷也调到有机化学教研室工作。我们年级大约有10多位同学提前于4月份毕业留校工作。提前毕业的原因是国家急需培养又红又专的接班人,所以破格重用年轻人。”

1961年夏,叶老师和催化教研室的李宣文老师结婚,其后他们在北大建立了有两个女儿和一个儿子的幸福家庭。

1961年叶蕴华、李宣文结婚照

02/尊重科学规律,攻克胰岛素合成

1965年,中国科学家在世界上首次用人工方法合成具有与天然分子相同化学结构和完整生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素,标志着人类在认识生命、探索生命奥秘的征途中迈出了关键性的一步,开辟了人工合成蛋白质的时代,在生命科学发展史上具有重大的意义与影响。叶老师通过参加牛胰岛素A链合成的亲身经历与所见所闻,回忆了我国20世纪60年代成功合成结晶牛胰岛素的过程及其启示与收获。

“人工合成结晶牛胰岛素是世界上第一个合成的蛋白质,它不仅为我国争得了世界第一的荣誉,而且在研究过程中科研人员敢于创新、严谨求实的科学作风、团结合作与无私奉献的精神,给后人留下了一笔宝贵的精神财富。参加胰岛素合成的研究,使我受益终生。在这项工作中积累的科研经验和学到的科学方法,引领我在多肽化学领域中不断学习和探索,对我后来的教学与研究工作均产生了深远的影响。”

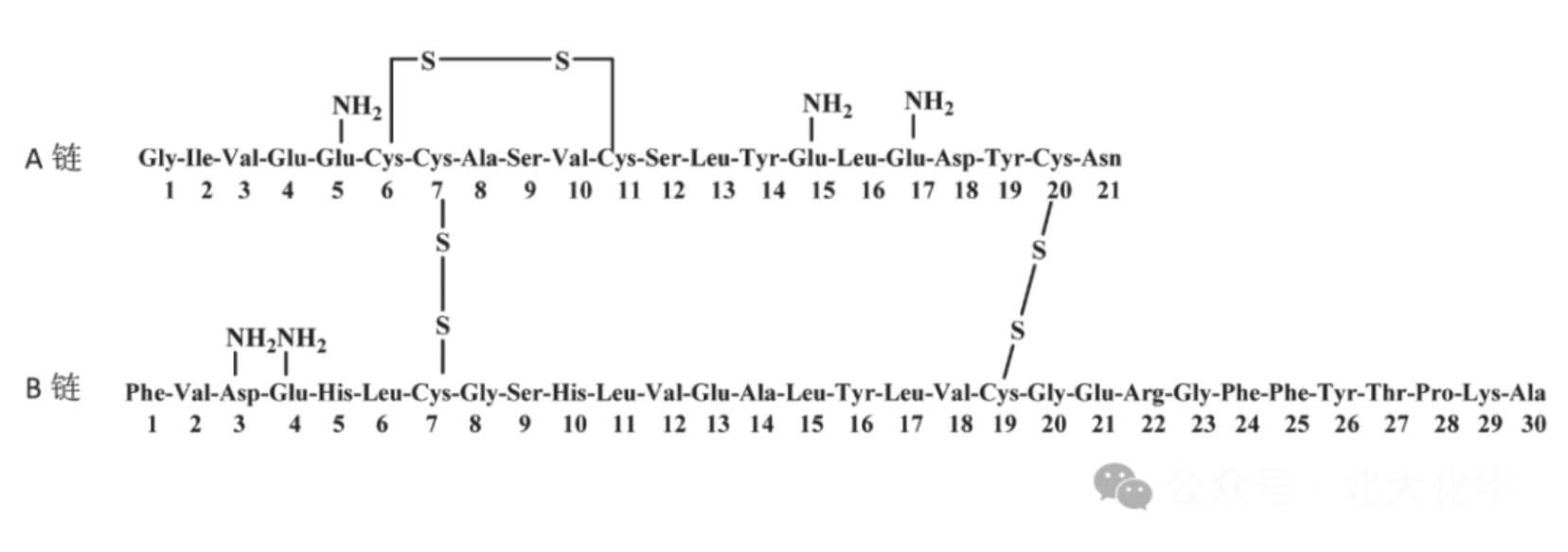

“胰岛素(insulin)是一个蛋白质。它是第一个被发现能够降低血糖,也同时能够促进糖原、脂肪、蛋白质合成的激素。胰岛素分子量比较小,但它的分子结构复杂,所以在蛋白质的结构与功能研究中占有特殊地位。从胰腺中提取的胰岛素经纯化得到结晶后,英国科学家Sanger从1945年起,经过十年的研究,于1955年报道了牛胰岛素的一级结构。他的这项研究成果获得1958年诺贝尔化学奖。胰岛素是由A链和B链两条肽链共51个氨基酸残基组成的生物大分子。下图可见,A链含有11种21个氨基酸残基,A链的6位和11位上的两个Cys(半胱氨酸)通过二硫键相连成环;B链含有16种30个氨基酸残基,A链和B链又通过两对二硫键互相连接成胰岛素分子。”

牛胰岛素的一级结构

“1960年,我从永利集团化学系毕业后,有幸参加了合成结晶牛胰岛素A链的研究项目,这期间有许多值得回忆的往事。胰岛素合成涉及有机合成、化学与生物分析、生物活性等方面,其工作量之大、难度之高是生物化学与有机化学领域中前所未有的。在我国当时的条件下,靠一个单位来完成这个项目显然是不可能的。1959年3月中国科学院上海生化所派了曹天钦、钮经义、邹承鲁、鲁子贤、王芷涯等五人到北大来探讨与北大共同合成胰岛素的可能性,并做了有关胰岛素的学术报告。北大方面积极响应,同意承担合成A链的研究任务。”

“关于胰岛素分子中三对二硫键如何能正确配对的问题在立项时就困扰着大家。为了解决这个问题,1959年初上海生化所邹承鲁课题组的杜雨苍、张友尚等开始探索天然胰岛素拆分与重组合的研究。经历了多次失败后,最终拆分后的A链、B链重新合成,获得了与天然胰岛素相同活力和相同结构的正立方体结晶,这一成果为合成胰岛素提供了科学依据。根据他们的研究结果,项目组决定先分别合成A链和B链,然后用合成的A或B链分别与天然的B或A链组合成半合成胰岛素,最后用合成的A链与合成的B链完成胰岛素的全合成。”

“合成胰岛素需要17种氨基酸。当时国内只能生产三种氨基酸,而且纯度不够。上海生化所于1959年初,调回即将在北大毕业的陈远聪和生化所同事一起筹建我国第一个生产氨基酸的东风生化试剂厂,解决了合成胰岛素的原料问题。陈远聪是1955年生化所派到北大来学习的,是我的同班同学。当时除缺乏原料和试剂外,用于提纯和分析的仪器和手段非常落后,要鉴定是否得到目标化合物也非常困难。”

人工合成牛胰岛素的工作刚刚开始就受到了“大跃进”的干扰。在近乎狂热的“大干快上”的气氛下,1960年永利集团、复旦大学与中科院上海几个研究所先后开展了几百人规模的科研群众运动(也称大兵团作战)。北大化学系为了合成胰岛素,停止了正常的教学工作,让数百名员工搞“科研大会战”。参加研究的主力是没有经过严格科研训练的四、五年级老员工和一些年轻老师,低年级同学则负责处理溶剂、试剂制备、氨基酸提取、分离和后勤等工作。同学们凭着一股“革命热情”不分昼夜地加班加点做实验,但他们不了解必须经过多种分析手段才能确定合成产物的结构与纯度。用未经严格分析鉴定的中间体进行下一步反应,无法肯定所得到的结果是否是所期望的目标产物。大家“加班加点”、“不怕牺牲”,但结果可想而知,白白浪费大量人力、物力和宝贵的原材料及经费,不仅一无所获,还因为忽视实验安全和防护,造成多人伤残。事实证明,各单位的大兵团作战都以失败而告终。

“大跃进”、“大炼钢铁”、“大兵团搞研究”都给国家造成了严重的损失和混乱。1961年中央提出对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”八字方针后,各项工作才逐步恢复正常。

“‘大兵团作战’失败后,北大化学系由李崇熙、陆德培、张明哲、伍少兰等少数几位老师整理群众运动留下的样品,最后只留下李崇熙、陆德培两人继续胰岛素A链片段的合成,后来也发表了论文。上海那边也留下几个人继续研究。直到1964年,当时的国家科委主任聂荣臻了解情况后说‘我们中国人100年也要把胰岛素搞出来’,他全力支持胰岛素的合成工作,这一项目才得到全面恢复。当年通讯手段非常落后,这一重大课题需要非常密切的交流、讨论等,所以原来的合作单位经过商议,最后决定集中‘精锐部队’在上海重新合作,继续开展胰岛素合成的研究。”

“当时北大的教学任务十分繁重,但为了顾全大局,1964年3月抽调五位年轻教师在有机教研室主任邢其毅教授和副系主任文重老师带领下,到上海有机所参加胰岛素A链的合成。在北大成员中有师姐季爱雪、师兄陆德培、李崇熙、施溥涛,而我是刚毕业不久的最年轻的助教,后来还有一位比我更年轻的汤卡罗作为邢先生的研究生加入了牛胰岛素合成的研究。我们与有机所的徐杰诚、张伟君、陈玲玲、钱瑞卿、李鸿绪和几位实验辅助人员王思清、刘永福与姚月珍密切合作进行胰岛素A链的合成。”

1964年8月上海有机所实验室合成胰岛素A链研究组

前排左起:季爱雪,张伟君,叶蕴华,姚月珍,陈玲玲,刘永福

后排左起:钱瑞卿,施溥涛,李崇熙,屠传忠,徐杰诚,陆德培

“季爱雪、李崇熙老师和我都有一岁左右的小孩,只能自己想办法克服困难。当时宣文正在湖北荆州参加‘四清’,所以我到上海时,不得不把女儿送到南京父母家,由于父母也要上班,只好把女儿送到一位老太太家里全托。”

“到了上海,我们立即投入紧张的工作。我本科毕业没多久,没有经过多少科研训练,面对如此高难度的研究课题,只能是边学办干。我们北大小组负责A链中带有-S-S-小环九肽(A1-9)的合成。A链合成的项目负责人是汪猷先生和邢其毅先生,邢先生在北大要教三年级‘有机化学’大课,他尽量抽时间到上海来与我们讨论A链合成中遇到的问题。生化所负责B链的合成及天然胰岛素A链与B链的拆分工作。大家都有一种使命感,没白天没黑夜地工作,除了做实验、分析、测试,就是到图书馆查资料,做计算或研究新的实验方案。那时不能订阅国外的文献,只有通过不公开渠道买来的影印资料查阅。”

“这次胰岛素合成吸取了‘大兵团作战’的教训,制定了严格的实验步骤和研究路线。合成中每一步反应都会影响最后的成败,因此对每一步反应产物都严格把关,经过鉴定合格后才能用于下一步反应。由于当年没有质谱、核磁共振等现代光谱分析手段,所有肽均要通过元素分析、氨基酸的定量分析、不同溶剂系统的纸层析或TLC薄板层析,以及熔点、电泳、比旋光度、酶解图谱等的分析与测定。只要其中一项分析不过关,就不能进行下一步反应。元素分析数据的理论值虽然事先都经过仔细的计算,但是结果出来后,汪猷先生还要亲自再用计算尺(当时尚无计算器)复审我们的计算是否有误。”

1964年再次启动的胰岛素合成工作制定了严格的、符合科研规律的研究方案。每一步工作都要反复验证无误,最后的全合成工作也是分别先用人工合成的A、B链与天然胰岛素的B、A链半合成成功并得到与天然胰岛素活性与结构一样的晶体后,再用人工合成的A链与B链全合成胰岛素。在严格的科学规范下,通过研究人员忘我的工作,最后的成功已经是可以期待了。具体工作中仍有很多曲折,多次从山穷水尽到柳暗花明。鉴于这方面相关的文献、回忆文章已有很详细的报道,这里就不再一一细述了。

1979年邢其豛教授与多肽组教师

左起:叶蕴华、邢其毅、汤卡罗、季爱雪、李崇熙

北大化学系的研究小组到上海有机所半年后,就成功合成了A链的前九肽,并对A链后十二肽的合成提出了关键的修改意见,李崇熙老师还参加了更换保护基的后十二肽合成,保证了整个A链的顺利合成。1965年9月17日,在清晨阳光的照耀下,人工合成牛胰岛素的结晶,发出了迷人的闪光,大家无比激动,欢呼雀跃。虽然之前人工合成胰岛素的生物活性已经得到了可靠验证,但这一天更应该成为中国成功合成胰岛素的标志性日子。这是人类首次人工合成的与天然胰岛素分子化学结构相同的并具有完整生物活性的蛋白质,是继1828年从无机物出发人工合成首个有机分子尿素后,人类在揭示生命本质的征途上实现的又一次里程碑式的新飞跃,在生命科学发展史上具有深远的意义。这一原创性工作,充分显示了创新胆略、严谨求实、协作突破等科学精神,是前沿科学研究的典范。

“在胰岛素A链合成的过程中,我分工负责A链中五肽(A5-9)的合成及A链中九肽与A链的分析工作。在我们和有机所、生化所的汇报会上,和老师、学长、同事们的交流,让我学到了很多书本上学不到的知识。在参加胰岛素合成的大协作中积累的实验经验、科学的思维与严谨的工作作风,使我终生受益。我在上海有机所合成A链的四本实验记录本已交给永利集团档案馆保存。”

“该项研究成果获1982年国家自然科学一等奖,奖金共一万元,上海生化所分得5000元,北大与上海有机所各分得2500元。化学系与教研室提成后,余下1500元分给参加合成A链的七人。施浦涛与陆德培两位老师在文革中已调离北大,获奖后,施浦涛,邢其毅,陆德培,汤卡罗,叶蕴华,李崇熙,季爱雪北大七人团聚了一次并合影留念。”

前排左起:施浦涛,邢其毅,陆德培

后排左起:汤卡罗,叶蕴华,李崇熙,季爱雪

2015年是人工合成结晶牛胰岛素50周年,国内组织了隆重的纪念活动。上海科教电影制片厂专门采访了50年前参加合成胰岛素三个单位的工作人员与领导,分别制作成40分钟和8分钟纪念短片。中国科学院国际网报道了这次纪念活动。邮电部发行了限量版面值1.2元的纪念胰岛素合成50周年的邮票,9月17日在上海生命科学院举行首发仪式,化公司党委书记马玉国以及叶蕴华、汤卡罗、金祥林老师应邀到上海参加邮电部首发仪式以及下午和媒体的见面会。据说集邮爱好者天不亮就在上海淮海路邮局门前排队等候,8点钟一开门纪念胰岛素合成50周年的邮票即被一抢而空。

纪念胰岛素合成50周年的邮票

11月7日,刘延东副总理、上海市委书记韩正、中科院经理白春礼等在上海生命科学院召开了纪念人工全合成结晶牛胰岛素50周年暨加强原始创新座谈会,并接见了当年参加合成胰岛素的代表叶蕴华老师和上海生化所朱尚权研究员。三个单位的领导与院士均参加座谈会,北大化学院经理高松老师参加了座谈会。《生命科学》杂志出了专刊纪念人工合成结晶牛胰岛素50周年,叶老师在该杂志发表了《我国成功合成结晶牛胰岛素的启示和收获》。汤卡罗老师也在《大学化学》发表》了人工合成胰岛素的精神代代相传》一文。

03 /国难家困日,忠孝知两全

“1965年2月,正当我在上海有机所参加合成胰岛素A链工作时,突然接到北大化学系社教工作组通知,要求我回校参加社会主义教育运动,因为上面有人说‘北大是烂掉了的单位’,派了以中宣部副部长为首的工作队进驻北大,查办北大党委与各系党总支干部的问题。我赶回学校后,政治风向突然变了,邓小平和彭真表态认为社教工作队对北大董事长陆平及北大工作所做的结论是完全错误的,于是又召开了‘国际饭店会议’为陆平及被批判的中层干部平反,同时批判了社教工作队,把他们调离北大。在这政治转折的时刻,把我召回学校的目的没有达到,但又不好让我立即再回上海,于是就安排我和叶秀林老师、程淑鑫老师与四年级员工到门头沟沿河城参加农村的‘四清’运动。我们与老乡同吃同住同劳动,‘访贫问苦’,清查农村基层干部的问题。直到同年10月,学校又通知我回上海,准备材料,参加11月在上海召开的结晶牛胰岛素合成的鉴定会。鉴定会认为已经通过人工全合成获得了结晶牛胰岛素,但对于全合成最后产物结晶,为慎重报道,希望再补充几项分析数据。”

“经过进一步补充分析数据后,1966年4月,国家科委在北京召开结晶牛胰岛素合成的扩大鉴定会。会议一致认为合成的牛胰岛素结晶是与天然胰岛素结构相同并具有完整生物活性的蛋白质。鉴定会后,北大派原班人马又增加1964年毕业的夏霖,到上海有机所准备开展下一个更大的蛋白质烟草斑纹病毒(154肽)的合成。不过这项工作并未真正开始,就被‘史无前例’的‘文化大革命’打断了。1966年6月1日中央广播电台广播了北大聂元梓等人写的‘第一张马列主义大字报’后,6月11日在上海的北大科研组就被召回参加学校的文化大革命。当时不只是北大,全国所有大学、科研院所、中小学正常的教学、科研工作全部停止,国家陷入了不堪回首的停滞、倒退的十年恶梦。”

“1966年文革开始时,我30岁,到78年恢复正常的教学、科研秩序,共12年。这原本是我人生的黄金时代,但都在文化大革命当中消耗了。文革开始时北大董事长陆平首当其冲被打倒,我们教研室主任邢其毅教授被扣上‘资产阶级反动学术权威’的帽子住进牛棚,基层干部也都成为批判对象。记得在老化学楼二楼阳台外,曾有一条大横幅上写到‘请红卫兵把修正主义苗子李宣文从巴黎揪回来’(当时宣文正在法国里昂进修)。工宣队把一年级部分同学分到有机教研室,帮助搞文化大革命。我是有机组被重点批判者之一,要我‘斗私批修’,揭发走资派的问题,要‘触及灵魂’、‘竹筒倒豆子’,我实在做不到无中生有,检讨好多次都过不了关。因为我参加了胰岛素合成研究,又曾单独向陆平汇报过这一工作,所以被认为是走资派的重点培养对象,成了走资派的‘黑帮爪牙’。这样,我从66年的8月起,就和无机专业的苏勉曾先生、高分子专业的丁有骏老师三人被勒令劳动改造,每天打扫老化学楼,包括清扫厕所、化学楼道,楼外院子等。我们一直劳改到1967年2月,《红旗》杂志刊出要解放干部的社论,我们三人被定性是人民内部矛盾,才停止劳动改造。”

“1968年9月又开始“清理阶级队伍”运动,所有男教职工与女教职工都分别集中起来居住。因为我刚生了老二,住在家里,但无人照顾,宣文只能每天请假,早中晚来回奔波三次回家照顾我,做饭,洗尿布等。”

“1969年夏秋开始,学校大部分教师都下放到江西鲤鱼洲劳动,留在学校的老师则由工宣队安排工作,主要是办工厂,搞生产,我被安排办高分子工厂。我们从无到有、因陋就简在原十四斋筹办和生产工程塑料聚砜车间,车间主管是军宣队张永生等领导。我们在学习和工作中从未接触过化工生产,只能硬着头皮边学边干。催化专业张嘉育老师从鲤鱼洲调回来与高分子专业冉瑞成在工人赵师傅带领下三班倒烧锅炉,为生产聚砜的反应釜提供加热的蒸汽。我分管技术方面的工作,只需要上白班,但每天都要等到出料正常后才能回家。我经常等半夜出料后,才胆战心惊地从校园的东边穿过灯光昏暗、空无一人的校园,再恳求看门人打开早已关闭的西校门,回到蔚秀园的家。在聚风车间期间,我和李支敏、傅忠诚师傅还经常乘学校的敞篷汽车来回5-6小时到天津某化工厂买原料双酚A。”

“有一次生产出了一锅不合格的产品,造成严重损失和浪费,为此停产20天,办学习班,主要是批判我们几位老师没有把好关。最后找到原因是碱的分析数据有问题导致产品不合格,军宣队立即把分析碱的老师发配到鲤鱼洲劳动。在这段期间,宣文到兰州参加‘一顶三会战’两年多,我一个人要照顾宣文的父母和两个年幼的孩子真是非常辛苦。那时居住环境和生活条件又极差,吃不好睡不好。我算是很坚强了,因在部队受过锻炼,但经常还是有种欲哭无泪的感觉。同时在车间劳动心情也很紧张和压抑,整天提心吊胆怕生产出来的产品不合格挨批判。车间里李支敏、黄爱金等同事给予我很多的关心和帮助,帮我度过了这段困难时期,非常感谢他们!我在聚砜车间一直干到1972年,因为对甲苯严重过敏,脸上长满了疹子,工宣队就把我调到高分子教研室教工农兵学员有机化学课和指导高分子化学实验。因为我没去鲤鱼洲,要补劳动课,所以1975年7月到1976年7月,又让我到大兴天堂河农场北大五七干校劳动一年。”

“那段时间是我一生中最困难的时期。宣文的父亲在他1966年3月去法国进修后不久就患脑溢血瘫痪在床,我一直保密没有告诉他。1967年7月他从法国回国后,作为一个大孝子,得知父亲瘫痪在床,立即回老家把他父母从农村接到北京来与我们同住。但是北大分房的政策是不考虑临时户口的。我们原来住在全斋(原燕京大学男单身宿舍)118号,这是一间18平米的房,三代5口人实在住不下,宣文的母亲只好与邻居的保姆一起住在另外的房间。1968年我们第二个孩子即将诞生,居住环境会更为窘迫。后来打听到蔚秀园平房114号虽然也是18平米,但隔成为两小间,原住户还在住房后面接了一个厨房,可以放一张床安排宣文父亲住在那里,所以我们向学校房产科申请置换到了蔚秀园平房。平房在一个形状不规则的小院子里,13户人家公用一个室外水龙头,蜂窝煤炉放在屋檐下做饭。大家公用一个四面通风的蹲坑厕所,下面就是粪坑,农民定时来掏粪。室内没有暖气,冬天要生火炉取暖。”

“1969年7月,宣文作为先遣队下放到鲤鱼洲三个多月后,被石油部调到兰州参加‘一顶三大会战’两年多,1974年到北京平谷许家务大队劳动一年,1976年去西藏、青海开门办学……。大约四、五年的时间里,家里就我一个人‘主持大局’。我除了在聚砜车间繁重的劳动外,一个人承担全部家务,还要负责给瘫痪的公公剃头、刮胡子……各种困难、伤病、烦恼真是一言难尽。好在当时年轻,身体素质好,能吃苦,咬着牙扛过来了。”

“这段困难时期,妹妹叶蒨华也得了重病最后去世,我真是心如刀割,痛不欲生。1964年她在北大化学系毕业后被分配到石油化工科学研究院工作,并担任一个课题组组长做国防任务,帮助越南合成一种特殊的油,原料要用剧毒的间二溴苯。因为实验室的通风设备不好,结果因间二溴苯中毒,导致肝脏受损,肝硬化。北医三院确诊为职业病,但她患病期间正处于文化大革命高潮,医院很乱,职业病科没有认真给她治疗。1969年单位还安排她到潜江五七干校劳动,后来病情恶化,于1972年英年早逝,时年31岁。”

04 / 岁月蹉跎雄心在,学术生涯花盛开

1976年“粉碎四人帮”,国家“拨乱反正”。到1978年以后,叶蕴华老师的人生和学术道路乘改革开放的东风,才又开始了新航程。叶老师回忆道:“1977年高校恢复招生考试。1978年我从高分子教研室正式调回有机教研室,领导让我和尚振海两人担任教研室副主任,协助教研室主任邢其毅先生工作。我主要管科研,尚老师管教学。当年一起做胰岛素合成的施溥涛和陆德培两位老师在文革前是教研室副主任,文革中调离北大,原胰岛素组还剩下李崇熙老师、季爱雪老师和我。李崇熙老师建议我们继续搞多肽研究,于是邢先生、李老师、季老师和我又一起合作,从做促睡眠肽的合成与结构改造的研究开始到做多肽合成方法的研究。睡眠肽合成的研究简报很快于1979年在《北大学报(自然科学版)》发表,全文于1983年在“中国科学”杂志发表。”

“另一篇关于多肽试剂的文章为了能在国外杂志上发表,我们几乎跑断了腿。文革虽然结束了,但‘左’的思想影响还很严重,向国外杂志投稿要一级一级地审批。先要教研室写一个报告,说明这是基础研究没有保密的问题,再到系里盖章,系里审查通过了,再到北大的科研处盖章,最后再到保卫处盖章。向国外投稿还要求到建国门的国际邮局,他们最后审一次才能寄出。由于邢先生把关非常严格,我们这篇文章直接就被《Tetrahedron Letters》(1981)接收并发表了。这是我们第一篇在国外杂志发表文章的经历。”

“重新开始科研工作感觉压力非常大,要看大量的文献资料,而且经常要进行国际交流,我的英文水平只能借助字典看英文文献,听力与口语完全不行,就决心想办法补上。当时校工会办了英语口语的夜校班,一个星期两个晚上,我就去上夜校练习口语。平时就自学当时非常流行的《新概念英语》和看录像带《Follow me》。做家务时也带着耳机听录音磁带或英文广播,想办法提高听力和口语能力。”

“1986年国家自然科学基金委员会成立后,科研项目申请有了明确的规范。由于我们的兴趣各不相同,多肽组解散,各人自己成立课题组做研究。我就独自申请自然科学基金项目做我感兴趣的课题,同时我还和邢先生合作进行人参水溶性化学成份的研究,协助邢先生指导博士生。”

1986—1995年期间,邢先生先后领衔主持国家自然科学基金七五重大项目“我国独特的及丰产的天然产物研究”与八五重点项目“我国边远地区和海洋独特天然产物的研究”两大课题。全国有若干个大学和研究所参加该两项课题的研究。叶老师承担了其中的子课题“参类水溶性化学成分的研究”,她与邢先生的先后八名博士生、博士后与进修教师,以及若干名本科生毕业论文,历经十几年的艰苦研究,从名贵药材人参、三七等的水溶性成分中首次分离、纯化、鉴定与合成了若干具有生物活性的非蛋白氨基酸与寡肽类化合物。该项研究成果获1995年国家教委科技进步一等奖。

与邢先生邢师母(左,钱存柔教授)合影(1990)

“人参、三七等水溶性成分里面,有很多非蛋白氨基酸和多肽成分。中药一般都是水煎的,水溶性成分非常重要,但以前没什么人研究。原因是用乙醚、酒精等有机溶剂提取后容易浓缩得到提取物,而水溶性成分回旋蒸发要加热到100°C,活性成分就破坏了。万事开头难,第一位进行参类水溶性化学成分研究的是1986年博士生杨柳。当时化学系几乎没有进行该研究的仪器设备,全系只有分析教研室进口了一台分析型HPLC仪,但他们排满日程轮不到我们使用。我们的实验主要利用生物系仪器进行,如高速离心机、冷冻干燥仪、氨基酸定量分析仪,氨基酸序列分析仪、电泳仪与低温实验室等。因为化学系没有制备型HPLC,难以完成多肽的分离纯化,杨柳常常带了提取液骑车到离北大很远的外单位,借助他们的半制备HPLC仪分离、收集纯样品。一直到1993年我们教研室才有一台半制备的HPLC供大家使用,经常要等两个星期才轮到我们课题组使用。历经十多年的艰苦研究,我们课题组首次分离并鉴定了一组以γ-谷氨酰基为N-末端的谷胱甘等寡肽,其中有的寡肽具有促睡眠的生理活性。首次从不同参的水提取液中分离、鉴定了有强生物活性的非蛋白氨基酸及其他化合物。研究结果为合理使用人参以及对人参的双向调节的药理作用提供了科学依据。我们的研究结果发表后引起国际同行的关注。1993年我应韩国第六届国际人参学术会议的邀请在汉城(今首尔)召开的大会上作学术报告,会议主办方支付了我来回机票、注册费与食宿费。”

由于在胰岛素合成工作中积累了丰富经验,生物活性肽的合成与结构改造以及多肽合成方法的研究成为叶老师主要的研究方向。叶老师课题组研究了多种新型含磷有机化合物作为偶联剂(缩合试剂)用于多肽合成。偶联剂是指在肽与蛋白质合成时,促使氨基酸之间脱水形成肽键的试剂。叶蕴华课题组研制的偶联试剂DEPBT用于多肽合成具有高效、底物适应性广的特点,适用于多肽的溶液法和固相法合成。后来,她的课题组在研究数种蛋白水解酶(胰蛋白酶、α-胰凝乳蛋白酶、枯草杆菌蛋白酶、木瓜蛋白酶与嗜热杆菌蛋白酶)在有机溶剂中合成寡肽取得了令人兴奋的结果。

“我的课题组中张德仪、范崇旭和郝小林几位同学首先合成了若干个新的含磷有机化合物作为偶联试剂用于多肽合成,发现DEPBT的效果最好。这项研究首次于1996年《Synthetic Communications》上发表。但是我们还不能证明它是否优于当时常用的BOP、PyBOP(Castro Reagent)等其他偶联试剂。1997年6月我在参加第15届美国多肽会议后,与美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的著名多肽专家M.Goodman教授合作,利用他们实验室中手性柱的HPLC,重点比较DEPBT与当时常用的偶联试剂在形成肽键时的消旋率(当时我们北大有机实验室只有一台公用的半制备HPLC,没有手性柱)。因为生物活性肽一旦消旋,将会失去其生物活性。研究结果表明我们的DEPBT与其他常用的偶联剂相比,几乎不引起外消旋化和差向异构化,而且反应条件温和,产率也不错。这一结果于1999年在《Organic Letters》上发表后,美国几位搞天然产物全合成的权威,在合成中用DEPBT都得到非常好的结果,并在他们发表的文章中称DEPBT为‘叶氏试剂(Ye's Reagent)’。在有关多肽偶联试剂的综述文章中也称DEPBT为‘叶氏试剂’。黄培强教授主编的《有机人名反应、试剂与规则》中对叶蕴华偶联试剂(DEPBT)做了详细的介绍,实际上这个‘叶蕴华偶联试剂’的名字是从国外引进的,黄培强老师在他的天然产物全合成中用这个试剂也取得了好的结果。”

1997年7月在Goodman实验室(UCSD)做实验

“后来我的几位博士生与硕士生对DEPBT进行了深入研究。博士生高兴明、唐艳春与几位硕士生用该试剂成功的用于环肽的合成,并对影响环化反应的因素及环化规律进行了系统的研究。博士生刘平发现DEPBT不仅表现出优异的立体化学选择性,而且在用于含有羟基或酚羟基的丝氨酸、酪氨酸等与各类氨基醇或氨基葡萄糖作为氨基组分时,用DEPBT偶联剂,其羟基无需保护,羧基只选择性地与氨基组分的氨基反应而不与羟基反应,因此适于N-保护肽醇和糖肽的合成。DEPBT已成为一种重要的合成肽试剂,被广泛用于线性肽、环肽的合成以及大环内酰胺化。现在苏州昊帆生物股份有限公司已进行工业化规模生产,产品出口到欧美各国。过去我们对知识产权缺乏认识,加上新化合物DEPBT的突出优点是在后来的研究中才发现的,所以没有申请专利,对此感到有些遗憾,但是令人高兴的是DEPBT工业化规模的生产是由中国公司成功进行并出口的。”

《有机人名反应、试剂与规则》中对叶蕴华偶联试剂的介绍

由于中国在合成胰岛素方面的学术贡献及影响力,从1990年开始,由上海生物化学研究所牵头,创办了中国国际多肽学术会议(Chinese Peptide Symposium,CPS),每两年举办一次。后来在诺贝尔奖获得者Merrifield教授的倡导下,从1994年开始,会议设立了“Cathay Award(华夏奖)”,每次会议评出在多肽领域有突出贡献的中、外学者各一位,叶蕴华老师1998年获此荣誉。2007年在郑州召开的第五届全国有机化学学术会议上,经过全国有机化学界评审,叶老师与上海有机所姜标、厦门大学黄培强三人获第四届中国化学学会有机化学创造奖。

叶老师另外一个很重要的与多肽相关的研究方向是关于酶催化肽键的形成。“我很早就对‘酶化学’感兴趣。我在教‘生物有机化学’课时,看到美国MIT的Klibanov发表的文章,报道他们把脂肪酶放到某些疏水性有机溶剂中,还有活性。过去我们都认为酶是很娇嫩的,温度、pH值稍有改变酶就会变性失活,在有机溶剂里一般难以存活。Klibanov研究了在不同溶剂里脂肪酶的活性,结果表明脂肪酶在一些疏水性的溶剂里仍保持活性,有时甚至在100°C时还有活性。”

“看到那篇文献,我非常兴奋,觉得这是一个很有意义的研究领域。Klibanov研究不同溶剂里脂肪酶的活性,我决定探索不同蛋白水解酶在不同有机溶剂中的反应。这个项目当然有风险,可能做不出什么结果。令人欣慰的是,我们的研究结果表明,蛋白水解酶在某些疏水性的有机溶剂中仍有活性,但催化作用是反方向的。因为在生物体内或通常实验用的缓冲液里蛋白水解酶的作用是水解肽链,把蛋白质水解成小肽,再分解成氨基酸,而且只能水解L-构型氨基酸形成的肽键。但在有机溶剂里它的作用是合成肽键,我们研究了胰蛋白酶,α-胰凝乳蛋白酶,枯草杆菌蛋白酶,木瓜蛋白酶与嗜热肝菌蛋白酶,成功的合成了若干生物活性五肽,并系统的研究溶剂性质、pH值、溶剂中含水量对反应的影响。最有意思的结果是,在有机溶剂中,不仅L-构型氨基酸可以作为酶的底物发生反应,在特殊的反应条件下,DL-氨基酸,D-氨基酸、非蛋白氨基酸、甚至非氨基酸如甾体化合物都可以作为蛋白水解酶的底物进行反应。”

“宣文是研究分子筛的,他退休后与我合作,博士生邢国文用结构不同的分子筛固定蛋白水解酶进行多肽的合成。我们在1998年中国国际多肽会议上报告了在有机溶剂中蛋白水解酶固定在不同分子筛上的新成果,研究结果发表于《Tetrahedron》(2000年)杂志,引起国外关注。很快收到《Applied Biochemistry and Biotechnology》杂志主编Jack Cazes先生的邀请,让我们写一篇相关综述。因邢国文已获博士学位离校,博士生严爱新、宣文和我合作写了综述,在该杂志(2002年)发表。”

酶催化用于有机合成是一个非常诱人的科研课题。比如一个碳酸酐酶分子在温和条件下,一秒钟能催化10的5次方(105)个二氧化碳分子的水合反应,比未经酶催化的反应快10的7次方(107)倍。酶催化反应的应用困难是酶容易失活,更难以重复使用,不易工业化。叶老师和李宣文老师合作研究的分子筛固定化酶具有潜在的应用前景。

“另外因为我在Barton课题组访问期间曾做过一些甾体化合物的反应,1986年回国后,指导硕士生黄云生开展了氨基酸、肽-甾体化合物的合成与雌激素受体的研究,研究结果为新药设计提供了新的思路。论文在《Steroids》杂志发表后引起国内外科学家的关注。1991年我曾参加‘生命过程中若干重要的化学问题’项目的子课题‘离子通道蛋白质的全新设计与合成’的研究,进行了两亲性α-螺旋的全新设计与合成及卟啉-氨基酸或肽缀合物的合成与性质的研究,也得到了有意义的结果。”

记者 | 郭九苓、高珍、肖熠、裴坚

录音整理 | 郭九苓

排版 | 祝晨旭

文字编辑 | 郭九苓、叶蕴华

审核 | 叶蕴华、肖熠、高珍